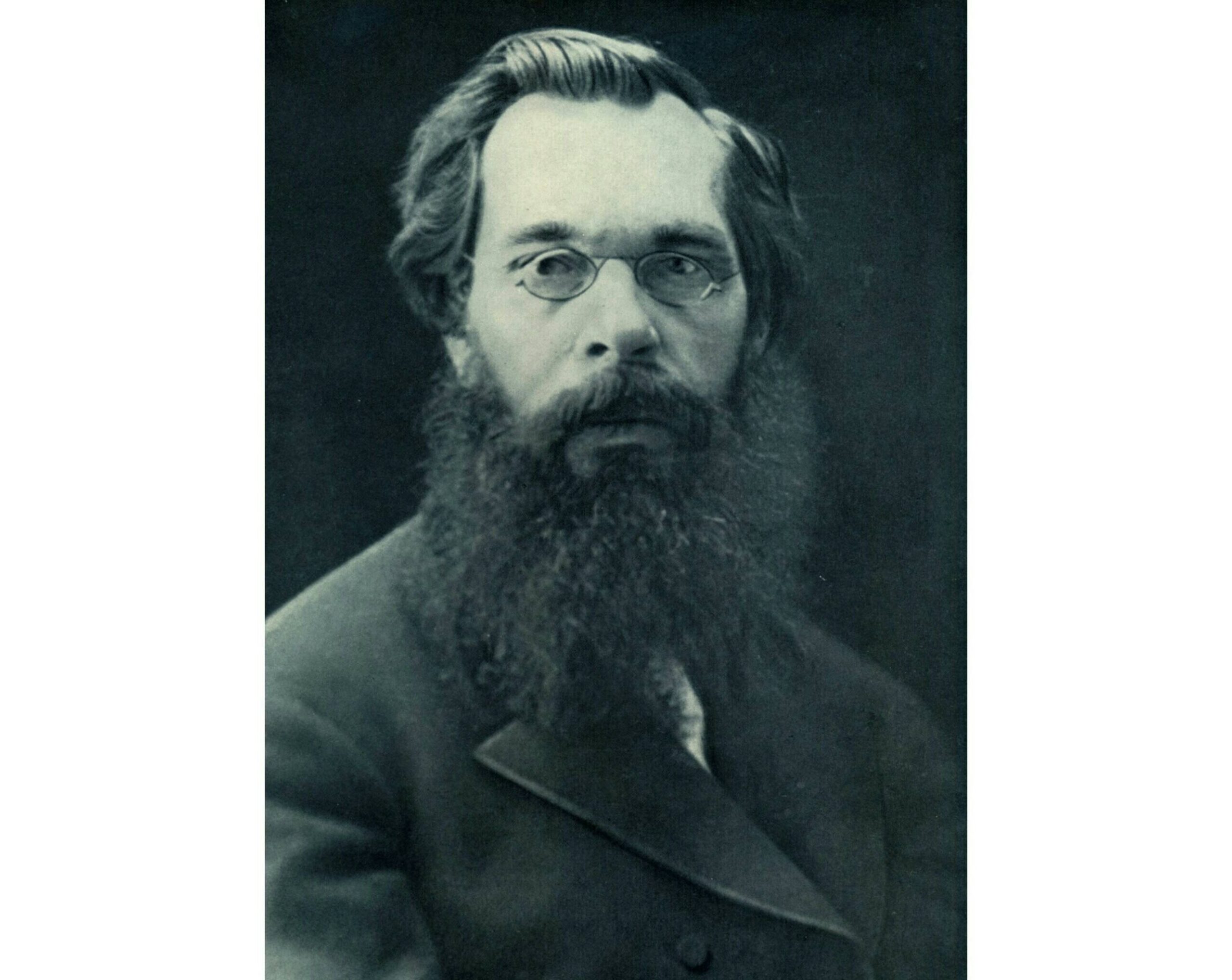

К 195-летию Саврасова Алексея Кондратьевича.

САВРАСОВ Алексей Кондратьевич, художник, познакомивший Россию с ее национальным пейзажем. Именно он одним из первых открыл красоту скромной русской природы и рассказал о ней в своих работах.

САВРАСОВ Алексей Кондратьевич, художник, познакомивший Россию с ее национальным пейзажем. Именно он одним из первых открыл красоту скромной русской природы и рассказал о ней в своих работах.

О ранних годах в биографии Алексея Кондратьевича известно мало. Он коренной москвич. Родился весной 1830 года в купеческой семье, проживавшей на территории Замоскворечья. Отец Кондратий Артемьевич промышлял галантереей и мечтал, что дети унаследуют его коммерческую жилку. Возложенные родителем надежды оправдал младший брат живописца – Николай, унаследовавший семейное дело.

Маленький Алеша рано увлекся изобразительным искусством. Уже в 12 лет он рисовал акварелью и гуашью пейзажи романтической направленности. Работы, сделанные подростком, ценили как настоящие произведения искусства и с удовольствием покупали на улице, что поначалу отца, видевшего в этом перспективы прибыли, радовало. Все переменилось , когда юный художник огласил решение выучиться на художника и поступать в Московское училище живописи и ваяния (МУЖВ). Соврасов-старший категорически противился выбору сына, который в 1844 году успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом. В ход шли наказания рублем, родительская немилость и даже пленение на чердаке. Отсутствие юноши на занятиях объяснялось семейными причинами.

В перспективном и пейзажном классе он занимался под руководством умного, широко образованного художника-романтика К. И. Рабуса. Под его началом гений студента раскрылся – о Саврасове мгновенно заговорили как о новом явлении в русской живописи. Окончил училище Саврасов в 1850 году. За два пейзажа „Морской берег в окрестностях Ораниенбаума“ и „Вид в окрестностях Ораниенбаума“ и получил звание академика. Последнее полотно чуть позже купит Павел Третьяков. Шедевр войдет в список первых экспонатов коллекции его галереи, где картина хранится до сих пор.

В 1858-м, после смерти любимого Рабуса, художник возглавил пейзажный класс МУЖВ. Его учениками станут выдающиеся мастера: Исаак Левитан, братья Коровины, Михаил Нестеров. В мастерской Саврасова царил дух свободы, он пренебрегал дисциплиной и позволял подопечным гораздо больше, чем разрешал устав. Игорь Грабарь писал: «Саврасов умел воодушевлять своих учеников, и те, охваченные восторженным поклонением природе, сплотившись в тесный кружок, работали не покладая рук и в мастерской, и дома, и на натуре».. Одна крупная выставка сменяет другую. Москва, Петербург, Париж, Лондон. Если выставка проходит, например, в Швейцарии – пишет пейзажи Швейцарии.

Использует для работы любую возможность.

Вместе с коллегой Пукиревым создает учебник рисования. Он деятельный, целеустремленный, у него на все хватает времени. Главное – Алексей Кондратьевич талантлив и, возможно, даже гениален.

В 60-х участвовал в выставке благотворительного МОЛХ, в соавторстве с Василием Пукиревым выпустил учебник по рисованию.

70-е стали самым ярким периодом в карьере и самым мрачным временем в личной жизни художника. Он много путешествует. Покидая Москву, подолгу живет в провинции. Большое впечатление на Саврасова производят Волга и пейзажи в окрестностях могучей и полноводной реки. Заволжские дали запечатлены на многих полотнах . Новые картины Саврасова вызывают восхищение у зрителей: в 1867 году он пишет «Сельский вид», в 1869-м – «Лосиный остров в Сокольниках».

В 1871-м он пишет «Грачи прилетели» — картину, с которой его имя отныне навсегда ассоциируется. Полотно впервые выставлялось на дебютной выставке Товарищества передвижных художественных выставок, одним из учредителей которого был Саврасов. Иван Крамской, сравнивая полотно с работами современников, писал: «в них есть деревья, вода и даже воздух, но душа есть только в “Грачах”». В тот же период из-под кисти мастера появляются такие замечательные картины, как «Разлив Волги под Ярославлем», «Волга под Юрьевцем», «Весна. Вид на Кремль», «Просёлок». Все полотна по-прежнему наполнены тонкой лирикой и романтическим настроением. Картины Саврасова выставлялись и на крупных международных выставках, в том числе в Вене в 1873 году и в Париже в 1878-м.

С конца семидесятых годов все пошло под откос. Период творческого подъёма сменился затяжным кризисом. Рюмка, некогда бодрящая и разгоняющая кровь, превратилась в стакан, а затем и в большую бутылку. Ничего кроме проблем она уже не приносила, но избавиться от нее, выкинуть ее из жизни почему-то оказалось невозможно.

Это случилось не на пустом месте. В 1876 году от художника ушла жена, Софья Карловна, урожденная Герцык. Она переехала в Санкт-Петербург к сестре, забрав с собой двух дочерей, Евгению и Веру. Еще раньше, в детском возрасте умерли две другие его дочери. Алексей Кондратьевич остался один.Саврасов был уволен из училища, которому он отдал 25 лет. Друзья пытались помочь, но безрезультатно.

В 80-90-х «почерк» автора стал неровным. Годы нужды, и пагубное пристрастие к алкоголю подточили здоровье художника, резко ухудшилось зрение . Среди работ периода — «Пейзаж. Село Волынское», где появляются непривычные для Саврасова элементы – дымящие трубы, заводской смог.

Забытый всеми, в 1897 году он умер в больнице для бедных на Хитровке.

На погребении присутствовали двое: меценат Третьяков и ученик Левитан, описавший мастера так: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

Last updated on 26 мая, 2025 at 05:55 пп